Andreas Treichl, CEO der Erste Group, über die Auswirkungen der historisch niedrigen Zinsen:

Gut gemeint, aber nicht gut

Zur Freude von Kreditnehmern und zum Ärger von Sparern durchleben wir eine Phase von beinahe nicht existenten Zinsen. Dass dahinter aber auch Gefahren für die Konjunktur und beträchtliche Risiken für das Wirtschaftssystem stecken, zeigt das Gespräch mit Andreas Treichl.

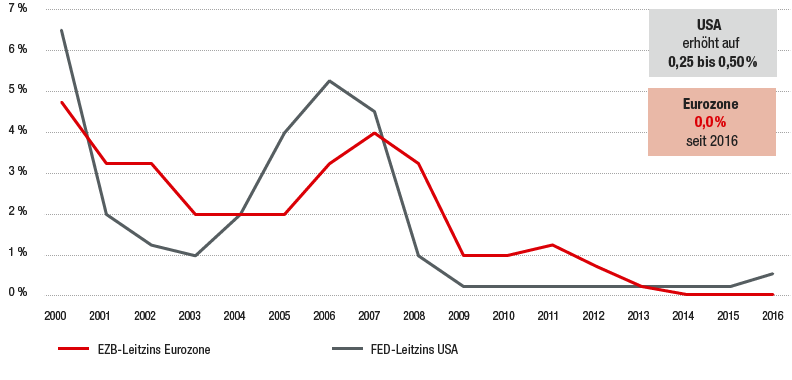

Die EZB hat im März 2016 erstmals den Leitzins auf 0,0% gesenkt. Erst im September 2014 wurde dieser auf 0,05% herabgesetzt. Welche Auswirkungen gingen damit für die Finanzbranche einher?

Ganz dramatische. Wobei es nicht die Niedrigzinspolitik allein ist, sondern die lange Dauer, die unser gesamtes Wirtschaftssystem wesentlich verändert. Dabei meine ich nicht die Profitabilität der Banken, die wesentlich darunter leidet. Es geht darum, dass Risiken in der Wirtschaft nicht mehr richtig bepreist werden. Dazu kommt, dass die EZB damit auch kaum erfüllbare Erwartungen an den Kapitalmärkten geweckt hat. Dass die Europäische Zentralbank einmal das kanonische Zinsverbot umsetzen wird, hätte ich nicht erwartet.

Was ich aber für viel dramatischer halte, sind die langfristigen Auswirkungen. Denken Sie nur an die Pensionskassen. Diese können sehr schwer den Wertzuwachs bei der privaten Altersvorsorge erzielen, auf dem das System ruht. Der Zinseszinseffekt in der privaten Vermögensbildung ist praktisch außer Kraft gesetzt. Wir legen jetzt den Boden für eine Altersarmut mit dramatischen Auswirkungen. Wenn man den Menschen die Möglichkeit nimmt, mit Spareinlagen einen Ertrag zu erzielen, zerstört man die Mittelklasse. Negative Realzinsen hat es allerdings auch schon in Jahren hoher Inflationsraten gegeben, aber emotionell haben Nullzinsen einen viel deprimierenderen Effekt für Sparer.

Wurde aus Ihrer Sicht das damit verfolgte Ziel der Konjunkturbelebung erreicht?

Das lässt sich so generell nicht sagen. An den Konjunkturdaten lässt es sich jedenfalls nicht überall ablesen. Die Maßnahmen haben sicherlich zu niedrigeren Finanzierungskosten für die Wirtschaft und zu einer Abschwächung des Euro geführt. Dadurch sollte die wirtschaftliche Erholung in der Eurozone theoretisch unterstützt werden, wobei Österreich beim Wirtschaftswachstum bedenklich hinterherhinkt. Die Begeisterung der Unternehmen zu investieren ist sehr bescheiden. Es fehlt an der Zuversicht bzw. an stabilen Rahmenbedingungen, beispielsweise im steuerlichen Bereich. Einmal mehr zeigt sich auch, dass niedrige Sollzinsen alleine kein Konjunkturmotor sind.

Inwieweit steht Ihres Erachtens die verstärkte Regulierung bei der Kreditvergabe diesem Ziel entgegen?

Die höheren Eigenkapitalanforderungen sollten den Banksektor auf lange Sicht sicherer machen und an diesem Ziel ist insgesamt wenig auszusetzen. Problematisch sind aber einerseits unkoordinierte Mehrfachbelastungen, wie beispielsweise die Bankensteuer bzw. die verschiedenen EU-Fonds, andererseits macht es die verstärkte Regulierung der Finanzbranche fast unmöglich, Risiken aus der Wirtschaft zu übernehmen. Einer Konjukturbelebung werden dadurch zusätzliche Fesseln angelegt. Was wir jetzt bräuchten, sind fünf Jahre ohne monatlich neue Regulierungsvorschriften. Man muss uns und auch der Wirtschaft Zeit geben, die bestehenden Regelwerke zu implementieren, auch um abzusehen, welche konkreten Auswirkungen sie haben.

Ein zentrales Element der expansiven EZB-Geldpolitik bildet auch das sogenannte Quantitative Easing in Form von Anleihekäufen. Können Sie uns die damit verfolgten Effekte auf die Konjunktur bzw. Inflation erklären?

Die EZB kauft Anleihen am Sekundärmarkt von anderen Investoren, damit diese das Geld wiederum „riskanter“ veranlagen. So sollen Banken mehr Geld für die Kreditvergabe haben, allerdings kommt es natürlich auch auf die Nachfrage nach Krediten an. In einigen Ländern der Eurozone, z.B. Italien, Spanien, hat diese Maßnahme tatsächlich erfolgreich dazu beigetragen, die Finanzierungskosten für Unternehmen zu senken. Aber das wesentlichste Resultat der Anleihekäufe war die Schwächung des Euro gegenüber anderen Währungen und somit eine Unterstützung der Exporte. Die Ankurbelung der wirtschaftlichen Aktivität wiederum soll sich positiv auf die Inflation auswirken. Hier wirken allerdings derzeit die stark gesunkenen Öl- und Rohstoffpreise belastend und die EZB ist immer noch deutlich entfernt von ihrem Ziel.

Die US-Notenbank FED hat im Dezember 2015 den Leitzinssatz auf eine Bandbreite von 0,25 und 0,50% angehoben – kann damit schon von einer tatsächlichen Zinswende ausgegangen werden?

Dafür war der Schritt, den die FED gesetzt hat, zu bescheiden. Von einer nachhaltigen Zinswende würde ich sprechen, wenn wir uns wieder über 1% befinden.

Wann bzw. unter welchen Bedingungen erwarten Sie eine vergleichbare Umkehrung der Geldpolitik für die Eurozone?

Das ist eine gute Frage, aber schwer zu beantworten. Die USA sind im Konjunkturzyklus wesentlich weiter als die Eurozone. Schauen Sie sich nur die Entwicklungen der ersten Wochen dieses Jahres an. Die Wachstumsverlangsamung in China und anderen Emerging Markets sowie die niedrigen Rohstoffpreise werden die EZB noch länger veranlassen, ihren eingeschlagenen Weg fortzusetzen.

Inwieweit profitiert die europäische Wirtschaft von der Abwertung des Euros gegenüber dem US-Dollar?

Theoretisch sollte ein schwächerer Euro unserer Exportwirtschaft helfen. In Österreich sind ja die Ausfuhren derzeit die einzige relevante Wachstumsstütze. Ohne diese Exporterfolge gäbe es selbst das bescheidene BIP-Wachstum nicht. Aber machen wir uns nichts vor, die Schwäche unserer Gemeinschaftswährung ist nicht nur Ausdruck der Zinsdivergenz zwischen der Eurozone und den USA, sondern auch Ausdruck unserer schwächeren Wirtschaftsleistung, der fehlenden Wachstumsdynamik und unserer mangelnden Investitionsbereitschaft. Wenn wir als EU in einer Liga mit den USA spielen wollen, müssen wir mehr tun, um auch tatsächlich als ein großer Binnenmarkt mit entsprechender Binnennachfrage zu funktionieren. Dazu gehört nicht nur eine Bankenunion, sondern vor allem ein gemeinsames und vor allem klares politisches Auftreten als Union. Als Summe egoistischer Nationalismen und Einzelinteressen mal 28 wird man zwischen Washington und Peking kaum ernst genommen.

Entwicklung Leitzinssätze EUR und USD seit 2000

Kooperation Erste Group und VIG

Im Jahr 2008 schlossen die beiden großen CEE-Konzerne, Vienna Insurance Group und Erste Group, eine strategische Partnerschaft. Die VIG erwarb die Versicherungsaktivitäten der Erste Group, und die Produkte der VIG werden seither über den Vertriebsapparat der Erste Group verkauft. Im Gegenzug bieten die Konzerngesellschaften der VIG die Bankprodukte der Erste Group an. Eine Win-Win-Situation für beide Konzerne.